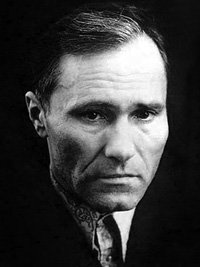

Василий Макарович Шукшин

Биография

Биография писателя

Произведения

16 произведений

Сочинения

109 сочинений

«Характеры Василия Шукшина»

Сочинение

Мир внутренних побуждений и нравственных идеалов, реализуемых шукшинскими героями в их «легендах», всякий раз индивидуален, самобытен, ибо творится он в воображении людей различных и отражает стороны действительности тоже различные, а именно те, что сформировали жизненный опыт данного героя.

Вот, к примеру, Бронька Пупков («Миль пардон, мадам!»). Человек глубоко несчастный и, конечно, заслуживающий всяческого сочувствия. И даже не потому, что пути, какими у него возник этот «мюнхгаузе-новский комплекс», нам по-человечески понятны (очень хорошо и убедительно сказал о них Вл. Коробов), а потому, что вылепленный Бронькой его идеальный автопортрет, при всем его наивно-простодушном «суперменстве», на удивление благороден, рыцарствен, чист, словно детский рисунок. Этот поэтично-несуразпый взлет Броньюшой фантазии тем более понятен, что он является, в сущности, продолжением его характера («наши недостатки суть продолжение наших достоинств»), характера крупного, размашистого, артистичного. Он, Бронька, ведь и смолоду был именно таков — сильный, бесшабашный, способный на дерзкую и озорную выдумку. Оп «много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно бивали, ои отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде („педике”) — зла ни па кого не таил. Легко жил». Оторвало ему два пальца — по тужил. «…Принес домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

* — Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра. Хотел крест поставить, отец не дал».

На войне это, конечно, был бы один из тех, про кого говорят: «или грудь в крестах, или голова в кустах». И можно не сомневаться, что не одну героическую историю создал он в своем воображении еще там, на фронте, когда выполнял тяжкую и на самом-то деле не менее героическую, по «будничную» работу санитара. До поры этот вымышленный им мир был лишь мечтой, право на которую ему давала безусловная уверенность в том, что он способен на подвиг, на те героические деяния, о каких он много раз слышал или читал. Но прошло двадцать пять лет, война стала достоянием истории, отлившись в монументальную летописную бронзу, и Бронька решил, что и его мечта, с которой он так сжился и в которую почти поверил сам (настолько он считал себя достойным ее), заслуживает быть признанной в качестве действительно имевшего место факта. Так могло быть — и это дает ему право утверждать, что так было, благо, от такого небольшого «искажения истории» никто не страдает («Это не печатная работа», — предупреждает он возможные упреки).

Шукшин сочувствует Броньке — это ясно. И все же… И все же акцентировать лишь этот момент было бы, на мой взгляд, не совсем правильно. Ибо есть в этом рассказе хотя и едва внятная, но все же достаточно ощутимая грустная нотка. Сквозь снисходительное сочувствие, сквозь добрый и теплый юмор чуть заметно проступает и нечто похожее на горечь, на задумчивое сострадание Броньке. Совестно признаться, но за Броньку все-таки немножко стыдно. Стыдно оттого, что тот художнический «момент истины», до которого он поднимается в своем вдохновенном порыве, вдруг меркнет, гаснет, обрываясь в, увы, привычное: «Прошу плеснуть», «Миль пардон, мадам… Счас ведь врежу!», «Ну, прошу!.. Кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..». И трудно решить, чего больше в нашем отношении к Броньке — удивленного ли интереса к его самобытной и талантливой натуре или же горечи оттого, что она сошла на столь тривиальный уровень…«Идеальный мир» совершенно иного рода встает перед нами из «легенд» Семена Иваиыча («Генерал Малафейкин») и Саньки Журавлева («Версия»). Это убогий и узкий мир, в котором реализуются не возвышенные устремления человека, мечтающего о подвиге, а бескрылые вожделения мелкого обывателя. Правда, в художественном воображении им обоим не откажешь, они тоя^с своего рода «художники лжи». Но если Бронька Пупков играл свою «роль века» единственно ради святого наслаждения почувствовать себя тем, кем он себя воображал, то, скажем, Санька Журавлев врет в целях далеко не бескорыстных — он знает, что история с «шикарной женщиной», несомненно, возвышает его в глазах приятелей, они-то наверняка способны ее оценить. Что же до Семена Иваныча, то его ложь — это какая-то болезненная попытка самоутверждения, стоящая где-то уже на грани патологии. Психология его лжи сама по себе вряд ли представляла интерес для Шукшина — слишком тут все примитивно и прозаично. Но вот тот «идеальный мир», в котором живет Семен Иваныч, тот вельможный бюрократ, в которого он столь самозабвенно перевоплощается,— это уже серьезно. Не сам «идеальный мир» серьезен и не фигура сановного бюрократа, а то, что для кого-то они могут служить идеалом. Шукшин убивает этот идеал самым простым и самым надежным способом — он показывает, какая ничтожная личность к нему стремится…

Выше я уже отмечал, что, стремясь определить характерные приметы художественного мира Шукшина, критика очень часто пыталась свести все многообразие этого мира к какому-нибудь одному, по ее мнению, в особой степени характерному для него признаку.

Проще всего было бы, по-видимому, внимательно проанализировать несколько рассказов Шукшина, подобно тому как это сделал Вл. Коробов с рассказом «Миль пардон, мадам!», с тем чтобы показать, что большинство шукшинских героев, которые кажутся «чудиками», на самом деле таковыми пе являются. Можно было бы также привести весьма тонкое наблюдение И. Дедкова: «Большие чудаки эти „чудики”, но какого элементарного чуда они хотят, за какое будничное чудо они борются! За вежливость продавцов, мелких начальников и вахтеров, за то, чтобы медицинские сестры умели делать уколы, а телевизионпые мастера могли на досуге философствовать…»

Все это совершенно справедливо. Но по крайней мере один вопрос все же остается, а именно: почему же все-таки шукшинские герои, при всем том, что в действительности они «чудиками» не являются, тем не менее таковыми, как правило, выглядят? Что стоит за этим — действительная ли необычность натур, которые выбирает (или счастливо находит) Шукшин, или же дело в характере самого подхода писателя к изображаемому, в характере той художественной задачи, которую он себе ставит и — отсюда — в способе изображения?

Вот, к примеру, Бронька Пупков («Миль пардон, мадам!»). Человек глубоко несчастный и, конечно, заслуживающий всяческого сочувствия. И даже не потому, что пути, какими у него возник этот «мюнхгаузе-новский комплекс», нам по-человечески понятны (очень хорошо и убедительно сказал о них Вл. Коробов), а потому, что вылепленный Бронькой его идеальный автопортрет, при всем его наивно-простодушном «суперменстве», на удивление благороден, рыцарствен, чист, словно детский рисунок. Этот поэтично-несуразпый взлет Броньюшой фантазии тем более понятен, что он является, в сущности, продолжением его характера («наши недостатки суть продолжение наших достоинств»), характера крупного, размашистого, артистичного. Он, Бронька, ведь и смолоду был именно таков — сильный, бесшабашный, способный на дерзкую и озорную выдумку. Оп «много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно бивали, ои отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде („педике”) — зла ни па кого не таил. Легко жил». Оторвало ему два пальца — по тужил. «…Принес домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

* — Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра. Хотел крест поставить, отец не дал».

На войне это, конечно, был бы один из тех, про кого говорят: «или грудь в крестах, или голова в кустах». И можно не сомневаться, что не одну героическую историю создал он в своем воображении еще там, на фронте, когда выполнял тяжкую и на самом-то деле не менее героическую, по «будничную» работу санитара. До поры этот вымышленный им мир был лишь мечтой, право на которую ему давала безусловная уверенность в том, что он способен на подвиг, на те героические деяния, о каких он много раз слышал или читал. Но прошло двадцать пять лет, война стала достоянием истории, отлившись в монументальную летописную бронзу, и Бронька решил, что и его мечта, с которой он так сжился и в которую почти поверил сам (настолько он считал себя достойным ее), заслуживает быть признанной в качестве действительно имевшего место факта. Так могло быть — и это дает ему право утверждать, что так было, благо, от такого небольшого «искажения истории» никто не страдает («Это не печатная работа», — предупреждает он возможные упреки).

Шукшин сочувствует Броньке — это ясно. И все же… И все же акцентировать лишь этот момент было бы, на мой взгляд, не совсем правильно. Ибо есть в этом рассказе хотя и едва внятная, но все же достаточно ощутимая грустная нотка. Сквозь снисходительное сочувствие, сквозь добрый и теплый юмор чуть заметно проступает и нечто похожее на горечь, на задумчивое сострадание Броньке. Совестно признаться, но за Броньку все-таки немножко стыдно. Стыдно оттого, что тот художнический «момент истины», до которого он поднимается в своем вдохновенном порыве, вдруг меркнет, гаснет, обрываясь в, увы, привычное: «Прошу плеснуть», «Миль пардон, мадам… Счас ведь врежу!», «Ну, прошу!.. Кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..». И трудно решить, чего больше в нашем отношении к Броньке — удивленного ли интереса к его самобытной и талантливой натуре или же горечи оттого, что она сошла на столь тривиальный уровень…«Идеальный мир» совершенно иного рода встает перед нами из «легенд» Семена Иваиыча («Генерал Малафейкин») и Саньки Журавлева («Версия»). Это убогий и узкий мир, в котором реализуются не возвышенные устремления человека, мечтающего о подвиге, а бескрылые вожделения мелкого обывателя. Правда, в художественном воображении им обоим не откажешь, они тоя^с своего рода «художники лжи». Но если Бронька Пупков играл свою «роль века» единственно ради святого наслаждения почувствовать себя тем, кем он себя воображал, то, скажем, Санька Журавлев врет в целях далеко не бескорыстных — он знает, что история с «шикарной женщиной», несомненно, возвышает его в глазах приятелей, они-то наверняка способны ее оценить. Что же до Семена Иваныча, то его ложь — это какая-то болезненная попытка самоутверждения, стоящая где-то уже на грани патологии. Психология его лжи сама по себе вряд ли представляла интерес для Шукшина — слишком тут все примитивно и прозаично. Но вот тот «идеальный мир», в котором живет Семен Иваныч, тот вельможный бюрократ, в которого он столь самозабвенно перевоплощается,— это уже серьезно. Не сам «идеальный мир» серьезен и не фигура сановного бюрократа, а то, что для кого-то они могут служить идеалом. Шукшин убивает этот идеал самым простым и самым надежным способом — он показывает, какая ничтожная личность к нему стремится…

Выше я уже отмечал, что, стремясь определить характерные приметы художественного мира Шукшина, критика очень часто пыталась свести все многообразие этого мира к какому-нибудь одному, по ее мнению, в особой степени характерному для него признаку.

Проще всего было бы, по-видимому, внимательно проанализировать несколько рассказов Шукшина, подобно тому как это сделал Вл. Коробов с рассказом «Миль пардон, мадам!», с тем чтобы показать, что большинство шукшинских героев, которые кажутся «чудиками», на самом деле таковыми пе являются. Можно было бы также привести весьма тонкое наблюдение И. Дедкова: «Большие чудаки эти „чудики”, но какого элементарного чуда они хотят, за какое будничное чудо они борются! За вежливость продавцов, мелких начальников и вахтеров, за то, чтобы медицинские сестры умели делать уколы, а телевизионпые мастера могли на досуге философствовать…»

Все это совершенно справедливо. Но по крайней мере один вопрос все же остается, а именно: почему же все-таки шукшинские герои, при всем том, что в действительности они «чудиками» не являются, тем не менее таковыми, как правило, выглядят? Что стоит за этим — действительная ли необычность натур, которые выбирает (или счастливо находит) Шукшин, или же дело в характере самого подхода писателя к изображаемому, в характере той художественной задачи, которую он себе ставит и — отсюда — в способе изображения?