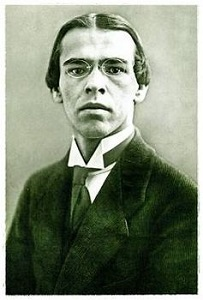

Владислав Фелицианович Ходасевич

«Поэзия Владислава Ходасевича»

Автор статьи:

Владислав Фелицианович Ходасевич родился в Москве 16 (28-го по новому стилю) мая 1886 г. В очерке «Младенчество. Отрывки из автобиографии» он так истолковал значение времени своего появления на свет: «Я, так сказать, опоздал родиться и с тех пор словно всё время бессознательно стараюсь наверстать упущенное. Старший из моих братьев был на целых двадцать два года старше меня, а сестра, ближайшая ко мне по времени рождения, — на одиннадцать. Когда я родился, отцу шел пятьдесят второй год, а матери — сорок второй. В семье очутился я Веньямином (имеется в виду любимый младший сын праотца Иакова Вениамин. — А. Р.), поскребышем, любимцем. Надо мною тряслись, меня баловали — всё вместе довольно плохо отразилось на моем здоровье, на характере, даже на некоторых привычках.

Мое опоздание помешало мне даже в литературе. Родись я на десять лет раньше, был бы я сверстником декадентов и символистов: года на три моложе Брюсова, года на четыре старше Блока. Я же явился в поэзии как раз тогда, когда самое значительное из всех современных течений уже начинало себя исчерпывать, но еще не настало время явиться новому. Городецкий и Гумилев, мои ровесники, это чувствовали так же, как я. Они пытались создать акмеизм, из которого, в сущности, ничего не вышло и от которого ничего не осталось, кроме названия. Мы же с Цветаевой, которая, впрочем, моложе меня, выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не пристали, остались навек одинокими, „дикими“. Литературные классификаторы и составители антологий не знают, куда нас приткнуть» (Ходасевич

В этой автохарактеристике не всё убедительно. Само по себе время появления на свет никак не предопределяет принадлежности стихотворца к тому или иному литературному направлению и его поэтике. Цветаева была на шесть лет моложе Ходасевича (родилась в 1892 г.), она — скорее сверстница Мандельштама (родившегося в 1891 г.), Маяковского (1893 г. рождения) и Пастернака (родился в 1890-м), а не автора «Младенчества». Между тем эти поэты — ровесники Цветаевой легко нашли свое место в литературных течениях «Серебряного века»: Мандельштам стал акмеистом, а Маяковский и Пастернак — футуристами. Год рождения Анны Ахматовой (1889) приходится ровно на середину интервала, разделяющего годы рождения Ходасевича и Цветаевой, но Ахматова не оказалась вне направлений, став одним из поэтов-акмеистов.

Самооценка Ходасевича справедлива в ином. Его творчество укоренено в символистской поэтике с ее двоемирием, с контрастом и соотнесенностью между действительностью и сверхреальным, высшим бытием. Однако поэт не декларировал своей принадлежности к символизму и не ориентировался на религиозно-эстетические теории, характерные для этого течения.

Интересно и необычно, что преемственность Ходасевича по отношению к символизму отчетливо проявляется впервые только в третьей книге стихотворений — «Путем зерна» (1920), когда символизм давно утратил господствующее положение и отчасти уже стал достоянием истории. Более ранние поэтические сборники — «Молодость» (1908) и «Счастливый домик» (1914), в которых, казалось бы, начинающий автор должен был подпасть под влияние еще авторитетного литературного движения (в 1908 г. символизм был еще в стадии расцвета) от символистской поэтики отстоят очень далеко.

В «Молодости» присутствуют мотивы тоски и обреченности на горе, перекликающиеся как с декадентской тематикой, так и с мотивом разочарования, характерным для элегической традиции:

Вокруг меня кольцо сжимается,

Неслышно подползает сон…

О, как печально улыбается,

Скрываясь в занавесях, он!

Как заунывно заливается

В трубе промерзлой — ветра вой!

Вокруг меня кольцо сжимается,

Вокруг чела Тоска сплетается

Моей короной роковой.

Минорное настроение этого стихотворения созвучно, например, поэзии старшего современника Ходасевича Иннокентия Анненского, у которого встречаются олицетворенные Скука («Оставь меня. Мне ложе стелет Скука» — «О нет, не стан») и тоска (стихотворение «Моя тоска»). Однако у Ходасевича в отличие от Анненского мотив тоски статичен и неоригинален. Для оживления этой стертой элегической темы поэт обращается к неожиданным, броским метафорам: сон «подползает», словно змея, «окольцовывает» лирического героя, он материализуется, «скрываясь в занавесях». Но рассчитанная на эффект метафора диссонирует со своей соседкой — сон еще «печально улыбается», теряя демоническую и пугающую окраску. Словоупотребление шероховатое, неточное: ветра вой «заливается», словно лай (а не вой) собаки, не то Тоска сплетает корону роковую вокруг чела лирического героя, то ли сама корона сплетает эту Тоску: творительная падежная форма употреблена в значении сравнительного оборота, но возвратная форма глагола «сплетается» побуждает понять этот оборот как обозначение инструмента и субъекта действия. Сквозь словесные «занавеси» ходасевичевского текста сквозит пушкинская поэтическая традиция: вой ветра напоминает о воющей, как зверь, и плачущей, как дитя буре из «Зимнего утра». Однако это отдаленное сходство никак не обогащает смысл текста.

В «Молодости» Ходасевич использует готовые штампы, слово у него обесценено, лишено семантической весомости и значимости, необязательно:

Один, среди речных излучин,

При кликах поздних журавлей,

Сегодня снова я научен

Безмолвной мудрости полей.

И стали мысли тайней, строже,

И робче шелест тростника.

Опавший лист в песчаном ложе

Хоронит хмурая река.

Как герой может оказаться «среди речных излучин»? В каком невообразимом междуречье? Как можно научить мудрости «снова»? И что это за «безмолвная мудрость полей?» Наверное, это отзвук лермонтовского «степей холодного молчанья» («Родина»), но совершенно утерявший смысл. Зачем нужна невозможная сравнительная форма «тайней»? Что автор стремится выразить строкою «И робче шелест тростника»? Сам по себе этот образ, очевидно, восходит к тютчевской метафоре человека — «мыслящего тростника» («Певучесть есть в морских волнах…»), заимствованной из «Мыслей» Паскаля. Но на фоне соседствующих пейзажных деталей у Ходасевича этот образ теряет иносказательный смысл, а философская глубина тютчевского образа полностью утрачивается. «Поздние журавли», «опавший лист» и осенний элегических минор как бы предваряют лирику Есенина, также черпавшего из уже омертвевшей элегической традиции, однако стихотворение Ходасевича проигрывает есенинским в эмоциональном воздействии.

Иногда автор «Молодости», подбирая слова по принципу красоты звучания, продолжая в этом Бальмонта, впадает в манерное эстетство, предугадывая словоупотребление Игоря Северянина:

Из-за стволов забвенная река

Колеблет пятна лунной пуантели.

О, как чиста, спокойна и легка

Из-за стволов — забвенная река!

Ты темная пришла издалека

Забыть, застыть у светлой колыбели.

Из-за стволов забвенная река

Колеблет пятна лунной пуантели…

«Лунная пуантель» и «забвенная река» — это чистая фонетическая «красивость» с выветренным значением — почти как северянинские муаровое платье или олуненная аллея.

Присутствует в «Молодости» и тема России — несчастной, отверженной, «мертвой» страны: «Мои поля сыпучий пепел кроет. / В моей стране печален страдный день. В моей стране — ни зим, ни лет, ни весен. В моей стране уродливые дети / Рождаются, на смерть обречены. / От их отцов несу вам песни эти. / Я к вам пришел из мертвенной страны» («В моей страны»). Ходасевич обратился к теме России одновременно с Блоком и Андреем Белым, однако ее воплощение — нагнетание всевозможных уродств и ужасов — несоизмеримо более плоскостное, чем у поэтов-символистов.

Горькой иронией звучало название книги, исполненной застарело-элегического настроения исчерпанности всех еще не пройденных путей, книги, в которой „молодость“ (в заглавном стихотворении, откуда и взято название книги) „тайной ночью“ ведет лирического героя не куда-то, а в некий склеп» (Бочаров С.Г. «Памятник» Ходасевича // Бочаров

Название книги «Счастливый домик», изданный спустя шесть лет после «Молодости», тоже обманчиво.

Но эмоциональный мир второй книги Ходасевича — более сложный и не чуждый трагизма. Его хрупкая красота окрашена смертью:

Какое тонкое терзанье —

Прозрачный воздух и весна,

Ее цветочная волна,

Ее тлетворное дыханье!

Как замирает голос дальний,

Как узок этот лунный серп,

Как внятно говорит ущерб,

Что нет поры многострадальней!

И даже не блеснет гроза

Над этим напряженным раем, —

И, обессилев, мы смежаем

Вдруг потускневшие глаза.

И всё бледнее губы наши,

И смерть переполняет мир,

Как расплеснувшийся эфир

Из голубой небесной чаши.

(«Ущерб»)

Тлетворное дыхание благоухающей и полной жизни природы — мотив, восходящий к Тютчеву — автору строк:

Люблю сей божий гнев! Люблю сие незримо

Во всем разлитое, таинственное Зло-

В цветах, в источнике прозрачном, как стекло,

И в радужных лучах, и в самом небе Рима!

Все та ж высокая, безоблачная твердь,

Все так же грудь твоя легко и сладко дышит,

Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет,

Все тот же запах роз… и это все есть Смерть!..

(«Male aria»)

Легкая архаизация слога («смежаем», «эфир», «твердь») также созвучна Тютчеву, возродившему в форме философского фрагмента одичесую поэтику и придавшему ей глубоко личностный смысл. «Гроза» и «эфир» относятся к числу особенно значимых слов в тютчевском лексиконе. Владимир Набоков в некрологической заметке так определил творчество Ходасевича: «Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней» (О Ходасевиче // Набоков В. Русский период. Собрание сочинений: В 5 т. СПб., 2003. Т. 5. С. 587). Эта характеристика, еще не подходящая автору «Молодости», вполне применима к создателю «Счастливого домика».

С тютчевской поэзией ассоциируются риторические обращения, такие как призыв к жизни и душе:

О, жизнь моя! За ночью — ночь. И ты, душа,

Усталая! К чему влачить усталую свою порфиру?

У Тютчева было: «О вещая душа моя, / О сердце, полное тревоги, — / О, как ты бьешься на пороге / Как бы двойного бытия!..».

Торжественная интонация и одическая установка впервые освоены Ходасевичем именно в «Счастливом домике»:

Смешны мне бедные волненья

Любви невинной и простой.

Господь нам не дал примиренья

С своей цветущею землей.

Мы дышим легче и свободней

Не там, где есть сосновый лес,

Но древним мраком преисподней

Иль горним воздухом небес.

Ходасевич не чурается «общих мест» поэтической традиции. Но даже такие мирные элегические и идиллические детали, как ручей, свирель, стадо, пастухи, рыболов (вспомним хотя бы одну из первых русских предромантических элегий — «Вечер» Жуковского), проникнуты чувством бренности земного бытия и сознанием неизбежной смерти:

Взгляни, как наша ночь пуста и молчалива:

Осенних звезд задумчивая сеть

Зовет спокойно жить и мудро умереть, —

Легко сойти с последнего обрыва

В долину кроткую.

Еще кипя, бежит от водопада,

Поет свирель, вдали пестреет стадо,

И внятно щелканье пастушеских бичей.

Иль, может быть, на берегу пустынном

Задумчивый и ветхий рыболов,

Едва оборотясь на звук моих шагов,

Движением внимательным и чинным

Забросит вновь прилежную уду…

Страна безмолвия! Безмолвно отойду

Туда, откуда дождь, прохладный и привольный,

Бежит, шумя, к долине безглагольной…

Блистательная ночь пуста и молчалива.

Осенних звезд мерцающая сеть

Зовет спокойно жить и умереть.

«Долина кроткая», в которую сходишь «с последнего обрыва», наделяется признаками загробного мира — наподобие символической долины, в которой оказывается герой дантовской «Божественной комедии».

И здесь поэт тоже прибегает к архаизации стиля: «бичи» вместо кнутов, «безглагольная» долина. Словоупотребление шероховато, как это было и в «Молодости». Но теперь это нарочитый отказ от «гладкописи», выбор жесткого, ощутимого слова. «Ветхий рыболов» — буквально означает ‘старый рыбак'. Но применение эпитета «ветхий» по отношению к человеку ощущается как стилистический сдвиг. Хотя бы потому, что выражение из «Элегии» восходит к пушкинскому рыболову с «ветхим неводом» — этот рыболов упоминается во вступлении к поэме «Медный всадник».

«В стихотворстве своем Ходасевич защитился от символизма Пушкиным, а также — тому свидетельство „Счастливый домик“ -- интимностью тона, простотой реквизита и отказом от превыспреннего словаря» — так написал о поэзии Ходасевича литературный критик Владимир Вейдле (Ходасевич издали-вблизи // Вейдле В. Умирание искусства. М., 2001. С. 237). Это так, но не совсем так. Во второй книге Ходасевича обнаруживается отчетливый символистский след, ощущаемый как вторичный, почти эпигонский:

Как перья страуса на черном катафалке,

Колышутся фабричные дымы.

Из черных бездн, из предрассветной тьмы

В иную тьму несутся с криком галки.

Скрипит обоз, дыша морозным паром,

И с лесенкой на согнутой спине

Фонарщик, юркий бее, бежит по тротуарам…

О скука, тощий пес, взывающий к луне!

Ты — ветер времени, свистящий в уши мне!

Все овеяно смертью, драпирующейся в эффектные декадентские одеяния. (Траурные «перья страуса» — украшение на шляпке героини «Незнакомки» Блока.) Мотив страшного города — блоковский, фонарщик — юркий бес — персонаж символистский,

Свой оригинальный, незаемный поэтический язык Ходасевич в полной мере обрел в третьей книге стихов — «Путем зерна» (1920). По словам

Рожден в дни революции — стихотворением „Путем зерна“ поэзия Ходасевича сама свидетельствует об этом. В знаменитом стихотворении она обрела свой главный символ, восприняв его от вечной мудрости древних мистерий и евангельской притчи. И этот символ есть символ мистической смерти и нового рождения. В первый раз с такой простотой душа поэта объединяется со столь огромными реальностями, как его страна и ее народ; они объединяются в общем символе как идущие в этот год тем же путем смерти и чаемого воскресения — путем зерна» (Бочаров С.Г. «Памятник» Ходасевича. С. 427−428).

Вот это стихотворение, давшее заглавие книге, — камертон всего сборника:

Проходит сеятель по ровным бороздам.

Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,

Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,

Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Так и душа моя идет путем зерна:

Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,

Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —

Затем, что мудрость нам единая дана:

Всему живущему идти путем зерна.

Евангельский образ зерна («Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» — Евангелие от Иоанна, 12: 24) становится под пером Ходасевича еще и символом преемственности поколений, живой связи предков и потомков, и символом страны, и символом души поэта, и олицетворением судьбы всего живого. Ходасевич достигает высокой притчевой простоты, лаконичности в абсолютной точности и уместности слова и цвета. Зерно — «золотое», земля — «черная», отчетливые краски обозначают два ценностных начала бытия. Создание такого стихотворения свидетельствует об осознании Ходасевичем себя как поэта-пророка, наделенного даром и правом говорить о главных истинах бытия. Прежде, «подбирая» обломки символистского поэтического языка, автор «Путем зерна» оставался чужд пророческим притязаниям символистов.

Правда, наряду со стихотворением «Путем зерна» в сборнике встречаются и тексты, для Ходасевича более традиционные, например такой:

Минуло с той поры только шестнадцать лет.

Стихотворение это в своей камерности подчеркнуто вторичное. Не случайна откровенная цитата из фетовского «Жду я, тревогой объят…», где упоминается коростель с его хриплым криком. Однако существенно и отличие: Ходасевич находит временнóе измерение, дистанцию по отношению к прошлому любовному свиданию. Упоительное счастье, стилизованное под лирику ушедшего века, осталось далеко позади.

Тема времени — одна из ключевых в книге Ходасевича. Человек — обитатель, насельник времени, которое образует его «среду обитания»:

Как птица в воздухе, как рыба в океане,

Как скользкий червь в сырых пластах земли,

Как саламандра в пламени — так человек

Во времени.

(«Дом»)

Проявлением кардинальных перемен является отказ автора книги «Путем зерна» от постановки точных (с указанием дня, месяца и места написания) дат под стихотворениями. В первых двух сборниках эти даты, наделявшие стихотворения чертами фрагментов лирического дневника, были.

Тема страшного мира приобретает у Ходасевича теперь жуткую предметность, однако пишет он отнюдь не об обыденном и повседневном. Образы сквозят жуткой двойственностью, метафизической иронией.

Висел он, не качаясь,

На узком ремешке.

Свалившаяся шляпа

Чернела на песке.

В ладонь впивались ногти

На стиснутой руке.

А солнце восходило,

Стремя к полудню бег,

И перед этим солнцем,

Не опуская век,

Был высоко приподнят

На воздух человек.

И зорко, зорко, зорко

Смотрел он на восток.

Внизу столпились люди

В притихнувший кружок.

И был почти невидим

Тот узкий ремешок.

(«В Петровском парке»)

Самоубийство предстает неприглядным и ужасающим событием, агонией, остановившейся в ногтях, которые впились в ладонь. И одновременно предстает агонией устремлением к солнцу, к востоку, о сакральной христологической символике которых помнит поэт, неким квазивознесением, левитацией над миром повседневности: люди остались внизу, и словно бы некая сверхъестественная сила, а не чуть различимый ремешок удерживает мертвеца над ними.

Страшный мир у Ходасевича не мистическая гримаса зла, а неизбывная реальность.

Увязался маленький призрак девочки.

Несчастная голодная девочка была действительно встречена поэтом на московской улице, и воспоминание о ней, по собственному признанию Ходасевича, долго мучило его. Символистская звезда, знак высшего мира, превращается в метафору электрической вспышки, оставленной дугой трамвая. Этот образ, как и непредсказуемое «черное зеркало оттепели», роднят Ходасевича с футуристами, хотя футуристическая эстетизация некрасивого и обыденного его не соблазнила. Его темами становятся падение красоты в низменном существовании и одновременно зазор и связь между миром повседневным и высшим бытием.

Осип Мандельштам в 1923 г. выразительно написал о стихотворениях Ходасевича, хотя и преувеличил их камерность и особенно «альбомность»: «Ходасевич культивировал тему Боратынского: „Мой дар убог, и голос мой негромок“. Его младшая линия — стихи второстепенных поэтов пушкинской и послепушкинской поры — домашние поэты-любители, вроде графини Ростопчиной, Вяземского и др. Идя от лучшей поры русского поэтического дилетантизма, от домашнего альбома, дружеского послания в стихах, обыденной эпиграммы, Ходасевич донес даже до двадцатого века замысловатость и нежную грубость простонародного московского говорка, каким пользовались в барских литературных кругах прошлого века. Стихи его очень народны, очень литературны и очень изысканны» (Мандельштам О. Буря и натиск, 1923 // Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 209).

Ходасевич покинул Россию в середине 1922 г., первоначально он не предполагал, что покидает родину навсегда. Сын польского дворянина, он осознавал себя русским поэтом, верным пушкинским заветам, и написал об этом в неоконченном стихотворении:

России пасынок, о Польше

Не знаю сам, кто Польше я,

Но восемь томиков, не больше,

И в них вся родина моя.

Вам под ярмо подставить выю

И жить в изгнании, в тоске,

А я с собой мою Россию

В дорожном уношу мешке…

Возлюбленная Ходасевича Нина Берберова, вместе с ним с уехавшая из России, вспоминала: «Вокруг нас на полу товарного вагона лежали наши дорожные мешки. Да, там был и его Пушкин, конечно, — все восемь томов» (Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М., 1996. С. 184).

Четвертая книга Ходасевича, «Тяжелая лира» (1922), была последним поэтическим сборником, изданным в советской России, до эмиграции. «В „Путем зерна“ возник, в „Тяжелой лире“ находил раскрытие образ сквозного бытия, просвечивающего планами -- за первым реальным -- дальнейшими смысловыми. Самый тип образа -- из достояния символизма, с его девизом „от реального к реальнейшему“» (С.Г. Бочаров. С. 434).

Знаменательно заглавие сборника. Обветшавший, утративший смысловую весомость поэтизм «лира», метафора стихотворства, у Ходасевича вновь приобретает вес: лира материальна, она «тяжелая». Ходасевич провозглашает себя преемником и хранителем высокой поэтической традиции в эпоху надлома поэзии и культуры, утраты живой связи с прошлым. Лира «тяжелая», потому что она настоящая. Лира «тяжелая», потому что в руках поэта она — высокое и славное бремя, нести которое нелегко.

Как прямая поэтическая декларация Ходасевичем своей роли хранителя русской поэтической традиции написано стихотворение, в котором автор — сын поляка и еврейки — утверждал свою укорененность в русской культуре и соотносил собственную няню, пусть и не рассказывавшую сказок, с пушкинской Ариной Родионовной:

Еленой Кузиной я выкормлен. Она

Свивальники мне грела над лежанкой,

Крестила на ночь от дурного сна.

Она меня молитвам не учила,

Но отдала мне безраздельно все:

И материнство горькое свое,

И просто все, что дорого ей было.

И вот, Россия, «громкая держава»,

Ее сосцы губами теребя,

Я высосал мучительное право

Тебя любить и проклинать тебя.

В том честном подвиге, в том счастьи песнопений,

Которому служу я в каждый миг,

Учитель мой — твой чудотворный гений,

И поприще — волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами

Еще порой гордиться я могу,

Что сей язык, завещанный веками,

Любовней и ревнивей берегу…

В «Тяжелой лире» осязаемо-предметная и неприглядная обыденность контрастирует и сопрягается с пророческим визионерством, с грандиозными, космическими образами. Такова «Баллада»:

Скучная, тоскливая обыденность исчезает, когда героя посещает вдохновение, внешним выражением которого становится странное медиумическое, почти смешное качание — Ходасевич не боится непоэтических деталей и образов, часто придавая им высокий ценностный ореол:

И я начинаю качаться,

Колени обнявши свои,

И вдруг начинаю стихами

С собой говорить в забытьи.

Музыка, первозданная стихия еще не оформившего слова (мотив романтический и символистский) преображает лирического героя:

Бессвязные, страстные речи!

Нельзя в них понять ничего,

Но звуки правдивее смысла

И слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка

Вплетается в пенье мое,

И узкое, узкое, узкое

Пронзает меня лезвие.

Приход вдохновения метафоризируется как рана, нанесенная лезвием, — рана, ибо высшая сила должна пронзить косную плоть.

Преображение величественно и грандиозно, как в видениях пророков или протопопа Аввакума:

Я сам над собой вырастаю,

Над мертвым встаю бытием,

Стопами в подземное пламя,

В текучие звезды челом.

Условная поэтическая символика (лира, ветер, Орфей) сращена с психологически точным описанием своеобразного транса:

И в плавный, вращательный танец

Вся комната мерно идет,

И кто-то тяжелую лиру

Мне в руки сквозь ветер дает.

Стопы опирает — Орфей.

Но богоподобие поэта, демиургический дар, соотносящий его с Господом, оттенены у Ходасевича, помнящего об иллюзорной природе создаваемого стихотворцем мира:

Горит звезда, дрожит эфир,

Таится ночь в пролеты арок.

Как не любить весь этот мир,

Невероятный Твой подарок?

Ты дал мне пять неверных чувств,

Ты дал мне время и пространство,

Играет в мареве искусств

Моей души непостоянство.

И я творю из ничего

Твои моря, пустыни, горы,

Всю славу солнца Твоего,

Так ослепляющего взоры.

И разрушаю вдруг шутя

Всю эту пышную нелепость,

Как рушит малое дитя

Из карт построенную крепость.

Основная тема «Тяжелой лиры» — бытие души в «Я» поэта; по подсчетам

Автор статьи:

О душе Ходасевич может писать высоким слогом, который Вячеслав Иванов назвал «гимническим»:

Душа взыграла. Ей не надо

Ни утешений, ни услад.

Летит широкими крылами

Там все огромно и певуче,

И арфа в каждой есть руке,

И с духом дух, как туча с тучей,

Гремят на чудном языке.

Моя изгнанница вступает

В родное, древнее жилье

Взыграла, очи, крыла, огнекрылые, чудный, равéнство — высокая лексика, контрастирующая с предметно-адресными аллеями Кронверкского сада. Это один из стилистических полюсов поэтики Ходасевича, как бы стремящегося заклясть, преобразить ничтожность существования «гимническими» песнопениями и классическими метрами. Таковы мерные белые стихи торжественного шестистопного ямба в стихотворении «Музыка», изображающем колку дров на морозе.

Но одновременно Ходасевич изображает «прорастание» духа в теле лирического «Я» посредством неожиданных «прозаических» сравнений: «Прорезываться начал дух, / Как зуб из-под припухших десен» («Из дневника»). Такое уподобление не случайно: в поэтическом мире Ходасевича всплеск духовного начала трактуется как мучительное, болезненное состояние.

Иногда уподобление жизни духа, души явлениям, деталям быта у Ходасевича приобретает форму мимолетного наблюдения, зарисовки, становится демонстративно нелитературным, напоминая записи Розанова из «Уединенного» и «Опавших листьев»:

Последний свой большой поэтический цикл, по существу сборник, «Европейская ночь» Ходасевич создал и напечатал в эмиграции, в 1927 г., под одной обложкой с переизданными «Путем зерна» и «Тяжелой лирой». Книга называлась «Собрание стихов» и собиралась и печаталась как итоговая.

В «Европейской ночи» почти безраздельно властвует повседневность, не столько страшная (хотя есть и это: беспросветная нищета, неприкаянность, безрукий инвалид, самоубийца), сколько безысходно пошлая. По словам

Пошлость стремится обгадить, низвести в ничтожество великолепие Божьего мира, красоту космоса, мира светил, созданных Господом в четвертый день творенья. Торжественное вращение небесных сфер превращено в кордебалет танцовщиц кабаре, изображающих на сцене светила небесные:

А. Р.),

«Гимнический» слог и классическая традиция становятся предметом трагической иронии. Возвышенно-архаический по своей форме составной эпитет — это вариация прозаического выражения «жидкие ляжки», а сама «жидколягая комета» — жуткий и мерзкий отсвет пушкинского блистательного изображения демонической и своевольной красавицы:

«Звезды» Ходасевича, как и другие стихотворения из цикла «Европейская ночь», содержат точную зарисовку «с натуры» парижских впечатлений. «Жадность увидеть этот город в его прошлом и настоящем постепенно обуревает нас. Мы ходим по дурно пахнущим переулкам Монмартра, сидим в кафе Монпарнаса. Мы ходим в маленькие театрики „варьете“, где картонные декорации были бы смешны, если бы не были так грустны сидим в кабачке, где подают голые, жирные женщины, и где за пятак можно получить чистое полотенце, если клиент решает пойти с одной из них „наверх“. „Румяный хахаль в шапокляке“ и „тонколягая (так у Берберовой. — А. Р.) комета“ — все это было увидено тгда на улице Гете» (Берберова Н. Курсив мой. С. 256).

После «Европейской ночи» Ходасевич замолчал. За последние десять лет жизни (умер он в 1939 г.) он написал лишь несколько стихотворений. Преодолеть мрак, холод и мерзость окружающей жизни поэт не смог. За год до смерти он написал стихи, посвященные близящемуся юбилею «Оды на взятие Хотина» Ломоносова, написанной в 1739 г. и ставшей первым образцом новой русской поэзии. Вслед за Ломоносовской одой вспоминается и державинский «Водопад». Кажется, это единственное в истории поэзии произведение, посвященное стихотворному размеру — четырехстопному ямбу:

Не ямбом ли четырехстопным,

Заветным ямбом, допотопным?

О чем, как не о нем самом —

О благодатном ямбе том?

С высот надзвездной Музикии

К нам ангелами занесен,

Он крепче всех твердынь России,

Славнее всех ее знамен.

Из памяти изгрызли годы,

За что и кто в Хотине пал,

Но первый звук Хотинской оды

Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые

Камена русская взошла

И дивный голос свой впервые

Далеким сестрам подала.

С тех пор в разнообразьи строгом,

Как оный славный Водопад,

По четырем его порогам

Стихи российские кипят.

Поэт вновь провозглашал свою верность высокой традиции стихотворца. Закончить стихотворение он не смог.

Замечательный исследователь поэзии Ходасевича